Devoir de mémoire : le cœur saigne

pour les pieds-noirs qui se rappellent...

Pour les survivants qui ont fui l’Algérie dans les années soixante, il n’y a pas de semaine voire de jour sans que les souvenirs d’un ancien monde viennent troubler l’ordonnance du quotidien. Un chien croisé dans la rue et Jocelyne Mas se rappelle, ce qui donne lieu à une belle page de lecture :

« Mes grands-parents habitent à Baraki à vingt kilomètres d'Alger, dans la plaine de la Mitidja. Une petite maison, une terrasse avec de grandes fenêtres arrondies, qui est devenue avec le temps la pièce à vivre. Le jardin regorge de fleurs et de fruits ; une énorme verveine plantée devant la fenêtre de la cuisine dispense son parfum dans toute la maison. Mon grand-père, cheveux neigeux et doux yeux bleus, ne sait quoi fabriquer pour me faire plaisir : armoire de poupée, berceau ..; ma grand-mère petite, brune et menue gère tout son monde avec autorité mais grands sourires.

Combien j’ai adoré ce village, la place du marché, l’épicerie-bar-tabac-boulangerie, unique magasin, le kiosque à musique, la grande allée d’eucalyptus. Savez-vous pourquoi il y a tant d’eucalyptus en Algérie ? Ils furent plantés par les premiers immigrants venus d’Italie, d’Espagne, d’Alsace, de Lorraine, par tous ceux qui ont fui la misère pour un monde meilleur, surtout pour que leurs enfants aient une vie plus facile que la leur ; afin d’assécher les marécages, car ils ont de très profondes racines qui absorbent beaucoup d’eau. L’eucalyptus est originaire d’Australie, son autre surnom est le « gommier bleu de Tasmanie ».

Ahmed sur son char à bancs, tiré par un vieux cheval, attend les quelques rares voyageurs descendant de l’autobus. Le parfum entêtant des lilas, les champs d’orangers et de citronniers répandent une odeur douce amère. De très loin, on voit la haute cheminée de la briqueterie et tuilerie à l’embranchement de l’Oued Smar avec l’Oued Harrach. Il y avait plus de deux cents employés. En remontant la grande allée principale, bordée de chaque côté, de petites maisons entourées de jardins, on respire et s’enivre de l’odeur suave et douceâtre des branches de figuiers, qui brûlent.

J’éprouve un amour immense pour ma grand-mère Virginie, je ferme les yeux et je sens, comme si elle était encore là, sur ses joues si douces, le parfum mêlé de cannelle et de bouton de rose. J’ai une grande admiration pour son courage, sa ténacité, son intelligence, sa bienveillance à l’égard de tous. Les plus pauvres et les plus démunis ont toujours pu compter sur elle. Elle est le pilier de la maison et la lumière du foyer.

Nous fêtons mon anniversaire à Baraki, pour mes dix ans, ma grand-mère a préparé un grand repas dans le jardin, sous la tonnelle de glycine, toute la famille est réunie. Sont invités aussi les voisins : la famille Kaïssi au grand complet. Madame Kaïssi a mis sa plus belle robe bariolée, rebrodée de fils d'or. Ali, son mari, pour l'occasion, a mis son habit du dimanche, comme il dit ! Leurs deux filles : Leïla ma meilleure amie et sa petite sœur Fatia. Le grand-père, Ahmed, qui sourit toujours de son sourire un peu édenté.

La journée s'annonce superbe. Le soleil est au rendez-vous et les martinets strient le ciel le plus bleu de la terre. Le parfum des orangers se répand par bouffées au gré du vent. Depuis mon réveil, je ne tenais plus en place. Ma grand-mère nous avait envoyé Léïla et moi, cueillir des fleurs dans le champ avoisinant. Nous revenions les bras chargés de grandes marguerites, de coquelicots, de fleurs bleues de bourrache quand mes parents arrivèrent.

Vers midi, ma grand-mère tira sur la clochette du portail pour retenir notre attention : nous allions passer à table. Une fois tous les convives installés, mon grand-père se leva et tint à faire un petit discours, duquel je n'ai retenu, tellement nous pouffions de rire, que quelques bribes.

Le repas était excellent, ma grand-mère s'était surpassée, une grande salade de crudités du jardin, tomates bien fermes, petites févettes, cœurs d'artichauts, concombre, œufs durs, le tout parfumés de basilic odorant. Poulet rôti (Bio bien sur ! du poulailler) et macaronade. Salade de fruits du jardin et flan maison. L'ambiance était joyeuse et j'attendais avec une impatience dissimulée mon cadeau !

Lëila fut la première à m'offrir un napperon qu'elle avait brodée elle-même. Mon petit frère, tout sérieux, m'offre un livre, sachant ma passion pour la lecture. Mes parents, un ensemble pull et jupe assortis. J'embrassais tous mes amis et mes parents et je surpris un regard complice entre mes grands-parents. Ma grand-mère se lève : « Bon ! Dit-elle, je vais commencer à débarrasser la table » et la voilà qui entre dans la cuisine avec quelques plats, bientôt elle réapparait portant un panier et déclare : « j'ai apporté un panier, c'est plus pratique pour débarrasser la table ! » Et elle pose le panier au centre de la table. Celui-ci se met à bouger dangereusement et on percevait de petits bruits, tout à coup le panier bascula sur le côté et une boule de poils noirs et feu jaillit, poussant des jappements d'excitation, de joie, ce petit chiot allant de l'un à l'autre, courant parmi les assiettes, s'arrêtant pour lécher un petit bout de poulet, repartant en jappant. Un tollé général, des cris, des exclamations et moi, médusée, paralysée, ne comprenant pas encore que ce petit chien était pour moi. Voilà comment Athos est entré dans ma vie ! Quand il se fut un peu calmé, j'allais vers lui, le pris dans mes bras et là, je me mis à pleurer ! À pleurer de joie ! Je l'embrassais et il mit son petit museau dans mon cou, s'enfouit sous mes cheveux. À partir de cet instant mon cœur ne battit que pour lui. J'avais 10 ans, il avait trois mois.

J'allais embrasser mes grands-parents, les remercier et leur dis ma joie. Plus tard dans l'après-midi j'entendis une conversation entre ma mère et ma grand-mère : « tu sais, c'est la chienne des Kaïssi, elle a eu cinq petits et ils allaient les noyer alors j'ai ai sauvé au moins un. » Du coup sachant que mon chien avait été sauvé de la noyade fit que je l'aimais encore plus.

Au début Athos, petite boule de poils soyeux, était un jouet pour moi, on faisait de grandes parties de cavalcades, il dormait dans une corbeille au pied de mon lit mais bien souvent, me croyant endormie, il grimpait sur le lit et se pelotonnait sur mon oreiller le museau dans mes cheveux. C'était l'instant le plus heureux de ma journée.

Quand j'allais en classe, avant de partir je lui faisais maintes recommandations : « sois sage, va faire pipi dans le jardin, ne gratte pas la terre là où grand-père vient de repiquer ses radis ». Mais bon ! Il a fait beaucoup de bêtises : par exemple : il adorait les chaussons de mon frère ! Et c'était des cris ! Ma mère a dû acheter je ne sais combien de paires de chaussons !

Athos faisait maintenant partie de ma vie, il devint mon confident et son regard sur moi valait tous les trésors du monde. Nous grandissions ensemble, Athos devint un magnifique chien, un berger allemand grand, sportif, joueur et cajoleur, d'une intelligence remarquable. Nous étions inséparables. Nous allions nous promener, mes parents savaient que je ne risquais rien avec lui. Il se serait fait tuer pour nous défendre. Je le revois courant comme un fou, revenant vers moi et s'aplatissant d'un coup, le museau posé sur ses pattes avant et me regardant avec adoration. J'enfouissais mes mains dans son pelage doux, caressais ses longues oreilles bien droites et j'avais droit à de grands coups de langue !

Mais la vie paisible et tranquille que nous avions connue se dégradait rapidement. Les attentats, les enlèvements nourrissaient notre peur au quotidien. Plus d'une fois Athos avait dissuadé les rebelles par ses aboiements, il montrait les dents et se dressait sur ses pattes arrières contre le portail. Personne n'osait s'approcher.

Ma grand-mère lui avait appris à ne rien manger, si ce n'était pas quelqu'un de la famille qui lui donnait sa gamelle. Plusieurs fois elle trouva des boulettes de viande empoisonnées jetées par dessus le portail. Heureusement Athos n'y touchait pas mais il grondait.

Les attentats, l’insécurité, la peur changent l’atmosphère. Jusque-là nos amies Zorah, Fattia … étaient comme nous insouciantes… Maintenant leurs regards se font durs, haineux, nos relations changent. Les parents chuchotent et nous interdisent de plus en plus de choses. Plus question de sortir pour aller se promener ou manger une glace. Les rumeurs circulent de plus en plus terrifiantes, et puis, c’est vraiment les attentats dans la ville, les bombes qui éclatent dans les endroits les plus passants, à la sortie des écoles, sur les marchés, les coups de feu qui nous font sursauter, la peur qui s’insinue en nous.

Mes parents s’inquiètent et nous envoient, mon frère et moi, à Baraki, chez mes grands-parents. Là aussi dans cette immense plaine de la Mitidja, l’atmosphère a changé. Les voisins de ma grand-mère ne viennent plus boire le café en apportant des gâteaux arabes, ou une « kesra » toute chaude (galette arabe). L’ouvrier qui vient aider mon grand-père de temps en temps trouve toutes sortes de prétextes pour ne plus venir. Tout le monde a peur et se méfie de chacun. Seule subsiste l’odeur des eucalyptus au feuillage dansant gris-vert et dans nos poches de manteau ou de tablier leurs cônes odorants.

Les attentats se multiplient, la colère gronde, il faut se défendre ; pourtant les nouvelles de France sont rassurantes : l’Algérie, c’est la France ! Le Général De Gaulle vient lui-même nous rassurer le 13 mai 1958, sur le Forum d’Alger. Des milliers d’Algérois, de Harkis, d’anciens combattants portant avec dignité leur rangée de décorations, sont là, à acclamer ce Général qui proclame que nous sommes tous Français, de Dunkerque à Tamanrasset !

Un matin Ali vient frapper à notre porte de très bonne heure. Mon père étonné lui ouvre, vite il entre et referme vivement la porte puis s'adressant à mon père : « Ils te cherchent, ne sort pas aujourd'hui, ferme partout et ne bougez pas ». Nous avons vécu cette journée dans le noir, ne faisant aucun bruit. Vers midi on frappe à la fenêtre de la cuisine. Ma mère affolée : « Je t'en prie André n'ouvre pas, pense aux enfants ! Ils vont nous égorger ». Mon père s'approche de la fenêtre et déclare : « Regarde Athos n'a pas bougé ! N'aie pas peur ! C'est sûrement Ali. » Il entre-ouvre la persienne, personne et là sur le rebord de la fenêtre : un plat de couscous recouvert d'un torchon ! Athos savait que c'était un membre de la famille Kaïssi nos voisins et amis. Ali et mon père étaient comme deux frères. Ils se protégeaient l'un l'autre.

... Le 26 mars 1962 après avoir échappé de peu à la mort lors de la fusillade de la rue d'Isly. Mon père décide que nous devons partir. Stupeur, colère, désespoir : des soldats français ont délibérément tiré sur des français, des femmes, des enfants sans défense. On ne peut pas faire autrement car nos vies sont menacées. On doit tout laisser et partir. Où, je ne sais pas ? En France ? Mais nous ne connaissons personne en France ! Après quatre jours de file interminable sous un soleil de plomb, il réussit à avoir des places (2 chaises-longues, pour mes grands-parents, sur le pont et 4 places assises sur le plancher) sur le « Ville d’Alger » en partance pour la France. Nous venions à tour de rôle le ravitailler en eau fraîche et en nourriture, pour qu’il ne perde pas sa place. Le remplacer pendant qu'il faisait un brin de toilette ou qu'il dormait une heure ou deux assommé de fatigue.

Le container que nous avions eu à prix d’or fut soigneusement immergé à plusieurs reprises par les dockers ; si bien que quelques mois plus tard après l’avoir laissé dans un garde-meubles à Port-Vendres puisque nous ne savions pas où aller, tout était moisi, irrécupérable.

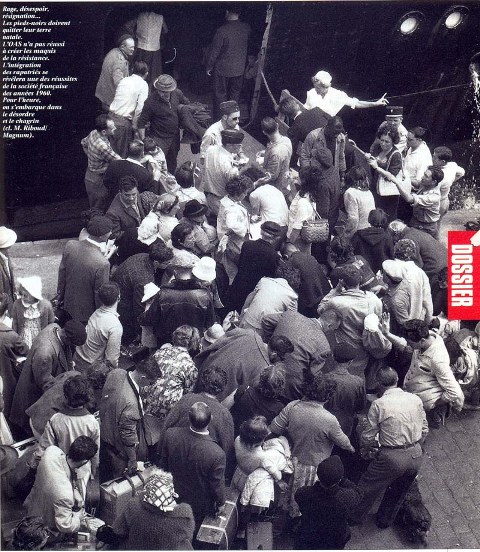

Les files de Pieds-Noirs, harassés, écrasés de chaleur, de fatigue et de désespoir, sont comme des chênes déracinés, qu’on arrache à leur terre. Les gens brûlent leur voiture sur le quai, avant d’embarquer, comme ils ont mis le feu à leur maison avant de partir. Ils brûlent l’école de leur enfance, jamais elle ne sera musulmane ! Préférant voir le travail de toute une vie partir en fumée, plutôt que de le laisser aux soldats du F.L.N.

Au moment de monter sur la passerelle : le garde-mobile qui prend nos billets voyant Athos nous dit : « Trop gros, trop grand, pas de place ! Vous ne montez pas avec le chien ! ». Alors là, mon cœur s'est arrêté de battre. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le laisser et partir sans lui. Mon père nous dit d'aller sur le pont et de chercher nos places. Il redescend avec Athos et le confie à la famille Kaïssi venue sur le quai, nous dire adieu. « Garde le chien Ali, je te le confie, va à la maison et prends tout, sauve les bêtes, prends-les. » Il serre Ali dans ses bras, une dernière caresse sur la tête de mon chien et se retourne pleurant à gros sanglots. Là-haut agrippée au bastingage, je pleure toutes les larmes de mon corps. Non seulement on perdait notre pays, nos amis, notre maison, notre école mais aussi mon chien, mon ami. Mon cœur saigne, je ne peux détacher mon regard du quai où Athos tenu en laisse par Ali, me regarde intensément, se demande pourquoi, je ne l'emmène pas avec moi ? Mon Dieu ! Que va-t-il devenir ? Il a 8 ans, il est splendide et plein de vie. Il était toujours là quand j'avais du chagrin, il posait sa tête sur mes genoux et ma main caressant sa tête, mon chagrin s'envolait comme par magie.

Le voyage en bateau et notre arrivée se sont complètement effacés de ma mémoire, à croire que mon subconscient ne veut pas revivre cet épisode de ma vie. C’est trop douloureux pour revenir à la surface.

Je suis sortie de ma vie. Je me rappelle mon frère, alors âgé de onze ans, me serrant la main très fort et luttant pour ne pas pleurer. Les collines d’Alger la blanche s’éloignent, la mer si bleue lui sert d’écrin. Les larmes coulent sur les visages. Le désespoir se lit dans les regards. Notre cœur se déchire.

Nous étions convenus avec Ali qu'on lui téléphonerait tous les quinze jours, le lundi à midi à la cabine de la place du village. Nous avons, ainsi, eu des nouvelles pendant deux mois. Ali était allé chez nous avait emporté les poules, les canards, pris quelques outils de mon grand-père. Avait soigneusement fermé toutes les fenêtres et la porte d'entrée. Il gardait la clef pour nous la donner à notre retour car il était persuadé que nous allions revenir. À chaque fois, il emmenait Athos et je l'entendais aboyer et mon cœur se serrait comme dans un étau. Il m'assurait qu'il allait bien. Et puis un lundi à midi mon père a laissé sonner longtemps la sonnerie du téléphone de la cabine. Il a réessayé plusieurs fois sans succès. Alors il a écrit, écrit encore et encore. Jamais de réponse. La famille Kaïssi semblait s'être volatilisée. Nous étions sans nouvelles. Nous étions fous d'inquiétude. Ma mère a écrit à l'Ambassade, au service des Rapatriés, au Président de la République : aucune réponse à notre désespoir. Mon père a contacté toutes les relations qu'il avait. Rien. Le vide, le silence absolu.

Le soir, dans mon lit je priais pour mes amis bien sûr, ma meilleure amie Leïla et pour mon chien. Qu'était-il devenu ? Il est mort ? Il s'est sauvé ? Il a été battu ? Il est mort de faim ? Est-il devenu un chien errant ? Bien sûr je ne pouvais avoir aucune réponse. Je le vois dans mes rêves : il gambade gaiement, tous poils au vent, se retourne de temps en temps pour voir si je suis toujours là. Et là je me réveille. Je regarde au bas de mon lit. Non ! Il n'est pas là et la tristesse m'envahit.

Le temps a passé et l'écharde plantée dans mon cœur est toujours là. Le regard de mon chien me poursuit nuit et jour. Vingt ans après notre départ, lors d'une réunion de rapatriés, au cours d'une conversation, mon père parle d'Ali, de son courage (il lui a sauvé la vie plusieurs fois !) de son amour pour la France et là un harki s'approche de nous : « J'ai entendu votre conversation, vous connaissiez la famille Kaïssi ? Vous n'avez pas su ? » Nous étions suspendus à ses lèvres « Su quoi ? » demande mon père avec angoisse. Alors ce vieux monsieur, portant fièrement ses médailles épinglées sur sa poitrine, nous dit : « Ils sont tous morts, massacrés deux mois après l'indépendance, même le bébé de deux mois a été tué » Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Et un cri jaillit « Et mon chien ? Savez-vous s'ils avaient un chien ? Savez-vous ce qu'il est devenu ? Non, ce monsieur ne sait pas !

Cinquante ans ont passées, il faut continuer à vivre n'est-ce-pas ! Le regard doux et brun de mon chien continue à me hanter et à m’accompagner. »